Il blog

di Anna Petrazzuolo

Libere annotazioni sulla lingua italiana scritta, parlata e muta.

Corsi e ricorsi di mille violini

Avete mai sentito mille violini suonati dal vento? È un’immagine fantasiosa ed evocativa che ogni tanto si affaccia nella storia della musica italiana. Nel 1959 la canzone “Piove” (meglio conosciuta come “Ciao, ciao bambina”), scritta da Dino Verde e Domenico Modugno, si apre proprio con questo verso, che si presenta del tutto sciolto, nel senso che non ha legami sintattici con quello successivo ma serve semplicemente - si fa per dire - a introdurre l’atmosfera del brano. In sostanza, funge da didascalia dissimulata e in quanto tale dà un’indicazione ben precisa ai fini dell’arrangiamento. Tanta malinconia ma, in fondo, nessuna tragedia per i due giovani amanti che si danno l’addio sotto la pioggia, in lacrime sì ma rassegnati alla fine di un amore arrivato ormai alla frutta e per il quale infatti è anche inutile tentare di trovare parole nuove. Quarantuno anni più tardi, il tòpos dei mille violini suonati dal vento viene ripescato da Carmen Consoli per “L’ultimo bacio”, che della hit di Modugno rappresenta la parafrasi. L’addio stavolta è feroce e i toni diventano ineluttabilmente drammatici. Non vi è rimedio, né alla pioggia né alle lacrime, nel fotogramma di lei dolce bambina rimasta sola davanti alla porta sprangata del non ritorno mentre gli strumenti a corda inondano strofe e ritornello. Di tanta centralità non resta niente nella “Ragazza Magica” di Jovanotti, canzone briosa e leggera in cui per i mille violini suonati dal vento c’è soltanto una rapida apparizione per fare spazio alla felicità dichiarata di una coppia in cui lei, non più una bambina, riempie la vita di lui seminandovi gioia, gusto, luce, bella e solida concretezza. Disimpegno e divertimento per un amore che neppure lontanamente considera la possibilità della fine e che vive ogni giorno come se fosse il primo giorno: Avete mai sentito mille violini suonati dal vento? È un’immagine fantasiosa ed evocativa che ogni tanto si affaccia nella storia della musica italiana. Nel 1959 la canzone “Piove” (meglio conosciuta come “Ciao, ciao bambina”), scritta da Dino Verde e Domenico Modugno, si apre proprio con questo verso, che si presenta del tutto sciolto, nel senso che non ha legami sintattici con quello successivo ma serve semplicemente - si fa per dire - a introdurre l’atmosfera del brano. In sostanza, funge da didascalia dissimulata e in quanto tale dà un’indicazione ben precisa ai fini dell’arrangiamento. Tanta malinconia ma, in fondo, nessuna tragedia per i due giovani amanti che si danno l’addio sotto la pioggia, in lacrime sì ma rassegnati alla fine di un amore arrivato ormai alla frutta e per il quale infatti è anche inutile tentare di trovare parole nuove. Quarantuno anni più tardi, il tòpos dei mille violini suonati dal vento viene ripescato da Carmen Consoli per “L’ultimo bacio”, che della hit di Modugno rappresenta la parafrasi. L’addio stavolta è feroce e i toni diventano ineluttabilmente drammatici. Non vi è rimedio, né alla pioggia né alle lacrime, nel fotogramma di lei dolce bambina rimasta sola davanti alla porta sprangata del non ritorno mentre gli strumenti a corda inondano strofe e ritornello. Di tanta centralità non resta niente nella “Ragazza Magica” di Jovanotti, canzone briosa e leggera in cui per i mille violini suonati dal vento c’è soltanto una rapida apparizione per fare spazio alla felicità dichiarata di una coppia in cui lei, non più una bambina, riempie la vita di lui seminandovi gioia, gusto, luce, bella e solida concretezza. Disimpegno e divertimento per un amore che neppure lontanamente considera la possibilità della fine e che vive ogni giorno come se fosse il primo giorno:

La mia ragazza magica

Che lancia in aria il mondo e lo riprende al volo

Trasforma un pomeriggio in un capolavoro

E mi fa stare bene quando io sto con lei

E mi fa stare bene quando io penso a lei

Basta che penso a lei

E addio a lacrime e pioggia!

E se le chiamassimo Metaolimpiadi?

Spettacolo ed emozioni senza eguali, eppure le Paralimpiadi 2016 si chiudono lasciandomi con l’amaro in bocca. Dev’essere per quella -o- che, nella fretta in cui oggi si tritura ogni cosa, hanno mangiato senza neppure badare alle conseguenze. Siamo onesti, pa-ra-lim-pì-a-di è una parola davvero brutta che decapita la solennità del Monte Olimpo da cui tutto originò. Risparmiare su una vocale è gesto di cattivo gusto e, del resto, come recita un motto popolare, il risparmio non è mai guadagno. Poi, stando in argomento, io solleverei anche la questione del prefisso. Para-, secondo la definizione che ne dà lo Zingarelli, significa somiglianza, affinità oppure contrapposizione: equivale a dire che i campioni straordinari che ci hanno commosso, si sono messi in gara per tentare di avvicinarsi agli altri atleti, o addirittura per prenderne le distanze. Guasta, francamente, l’idea che i disabili debbano, nelle varie discipline sportive, misurarsi con dei riferimenti così de-finiti, come se non fosse loro permesso di andare - nei campi da gioco, nelle piste, dentro le corsie - liberi. E se, invece, le chiamassimo Metaolimpiadi? Citando dal medesimo vocabolario, il prefisso meta-, alla parola cui si abbina, imprime un moto che trascende, che va al di là, trasferendola nell’oltre, categoria che contiene in sé l'infinito, che fa correre l’immaginazione e che abbatte tutti i limiti. La categoria che rende liberi. Spettacolo ed emozioni senza eguali, eppure le Paralimpiadi 2016 si chiudono lasciandomi con l’amaro in bocca. Dev’essere per quella -o- che, nella fretta in cui oggi si tritura ogni cosa, hanno mangiato senza neppure badare alle conseguenze. Siamo onesti, pa-ra-lim-pì-a-di è una parola davvero brutta che decapita la solennità del Monte Olimpo da cui tutto originò. Risparmiare su una vocale è gesto di cattivo gusto e, del resto, come recita un motto popolare, il risparmio non è mai guadagno. Poi, stando in argomento, io solleverei anche la questione del prefisso. Para-, secondo la definizione che ne dà lo Zingarelli, significa somiglianza, affinità oppure contrapposizione: equivale a dire che i campioni straordinari che ci hanno commosso, si sono messi in gara per tentare di avvicinarsi agli altri atleti, o addirittura per prenderne le distanze. Guasta, francamente, l’idea che i disabili debbano, nelle varie discipline sportive, misurarsi con dei riferimenti così de-finiti, come se non fosse loro permesso di andare - nei campi da gioco, nelle piste, dentro le corsie - liberi. E se, invece, le chiamassimo Metaolimpiadi? Citando dal medesimo vocabolario, il prefisso meta-, alla parola cui si abbina, imprime un moto che trascende, che va al di là, trasferendola nell’oltre, categoria che contiene in sé l'infinito, che fa correre l’immaginazione e che abbatte tutti i limiti. La categoria che rende liberi.

Lo spot Rai? Un torto a Falcone e Borsellino

Ma tu di’ di no - Si celebra così la legalità nello spot istituzionale che la Rai ha realizzato per la ricorrenza di oggi, 23 maggio. Il messaggio passa attraverso un’esortazione che invita a rompere con insane consuetudini e illeciti andazzi per ripristinare il rispetto delle regole. Delle leggi, appunto. La mano autoriale ha voluto che a rappresentare l’atto di questa rottura fosse la figura femminile, che ha qui il compito di una vera e propria rigenerazione per segnare la svolta definitiva in seno a una società multietnica che garantisca tutela e pari diritti a tutti, in particolare ai soggetti più deboli, come le donne, specie se incinte. L’aspetto per me davvero interessante del breve video in questione è, come al solito, quello linguistico. Mi riferisco alla contrapposizione istituita tra dialetti e lingua italiana, che nelle bocche delle protagoniste si fronteggiano sul piano fonetico della pronuncia. Superare le inflessioni dialettali e abbracciare la dizione dell’italiano standard, è l’azione simbolica in cui si materializza e si esprime il nuovo spirito del Ma tu di’ di no. Un eccesso di semplificazione con cui, però, non sono d’accordo. Inflessione dialettale e provenienza geografica, di per sé, non sono indizi di qualcosa che sia anche solo minimamente rilevante dinanzi alla Legge. Per dirla tutta, la mano autoriale che ha partorito lo spot, ha mai ascoltato le voci di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino?

L'importante era partecipare

Sono anni che non sento più pronunciare la massima di de Coubertin, biscottino consolatorio per quelli che ci provano e tuttavia non ce la fanno. In realtà, a idearla fu non il fondatore delle moderne Olimpiadi ma il vescovo anglicano Ethelbert Talbot, che poi il barone francese citò in occasione dei Giochi del 1908. Paternità a parte, ciò che conta è il principio ispiratore di quelle parole: principio stoico, cristiano, liberale e democratico che invita a profondere sempre il massimo impegno pur senza necessariamente conseguire il massimo risultato. La sua traslazione dallo sport alla vita è avvenuta secondo un movimento del tutto naturale nel corso di un secolo – il Novecento – che è stato davvero cattivo e che, di colpi pesanti, all’umanità ne ha assestati parecchi. Esclusi, perdenti, sconfitti, frustrati e falliti, quando non hanno ceduto alla tentazione del terrorismo o della criminalità organizzata, si sono dati appuntamento sotto l’ala protettiva e incoraggiante dell’importante è partecipare. E poi? Nel momento in cui il secolo XXI ha spalancato le sue ancor più terribili fauci, cosa ne è stato di questa esortazione? Non è sparita, piuttosto si è adattata ai tempi mutando verbo: non più partecipare ma condividere. Proprio così, la condivisione è oggi la nuova frontiera per chi non vuole sentirsi escluso, perdente magari ma non escluso. Un giro sui social network più diffusi vi dimostrerà che, tra gli iscritti, si annidano i collezionisti di buchi nell’acqua. Dovrebbero essere disperati e pieni di livore, invece scrivono con toni gentili facendo venire fuori umorismo e intelligenza. Si vede che ce la mettono tutta e che, in definitiva, sono contenti anche così. Perché l’importante è condividere. Sono anni che non sento più pronunciare la massima di de Coubertin, biscottino consolatorio per quelli che ci provano e tuttavia non ce la fanno. In realtà, a idearla fu non il fondatore delle moderne Olimpiadi ma il vescovo anglicano Ethelbert Talbot, che poi il barone francese citò in occasione dei Giochi del 1908. Paternità a parte, ciò che conta è il principio ispiratore di quelle parole: principio stoico, cristiano, liberale e democratico che invita a profondere sempre il massimo impegno pur senza necessariamente conseguire il massimo risultato. La sua traslazione dallo sport alla vita è avvenuta secondo un movimento del tutto naturale nel corso di un secolo – il Novecento – che è stato davvero cattivo e che, di colpi pesanti, all’umanità ne ha assestati parecchi. Esclusi, perdenti, sconfitti, frustrati e falliti, quando non hanno ceduto alla tentazione del terrorismo o della criminalità organizzata, si sono dati appuntamento sotto l’ala protettiva e incoraggiante dell’importante è partecipare. E poi? Nel momento in cui il secolo XXI ha spalancato le sue ancor più terribili fauci, cosa ne è stato di questa esortazione? Non è sparita, piuttosto si è adattata ai tempi mutando verbo: non più partecipare ma condividere. Proprio così, la condivisione è oggi la nuova frontiera per chi non vuole sentirsi escluso, perdente magari ma non escluso. Un giro sui social network più diffusi vi dimostrerà che, tra gli iscritti, si annidano i collezionisti di buchi nell’acqua. Dovrebbero essere disperati e pieni di livore, invece scrivono con toni gentili facendo venire fuori umorismo e intelligenza. Si vede che ce la mettono tutta e che, in definitiva, sono contenti anche così. Perché l’importante è condividere.

Genitori e Figli

.jpg)

I figli sono piezze ’e core, e qualche volta anche pezzi musicali. Canzoni. Tante, quelle scritte pensando alla prole da genitori che si mettono a nudo in un dialogo – reale o immaginario – strutturato sull’io-tu. Regole ed eccezioni sono i due estremi di un ampio e variopinto ventaglio di situazioni, alcune scontate e altre insospettabili. Non lo avremmo mai detto, infatti, ma nella patria dichiarata del mammismo sono soprattutto i padri a cantare per i propri figli, e lo fanno per lo più quando questi sono ancora ignari di ciò che li aspetta, piccoli quindi, meglio se primogeniti. È così per Claudio Baglioni che con “Avrai” (1982), dipanando un filo onnicomprensivo, augura al neo-nato Giovanni di vivere le circostanze più disparate, banco di prova dove “avere” non è l’antitesi di “essere” ma un potente incentivo che, facendolo sentire in debito con la vita, lo indurrà a dare sempre il meglio di sé:

avrai avrai avrai

la stessa mia triste speranza

e sentirai di non avere amato mai abbastanza

se amore amore amore amore avrai

Per l’intera durata del testo la figura del padre rimane fuori campo, ad assistere da lontano. Presente, invece, e co-protagonista fino alla fine è l’Eros Ramazzotti di “Ci parliamo da grandi” (2007), brano in cui padre e figlia – la primogenita Aurora – affrontano insieme il momento topico in cui lui fa un passo indietro per dare spazio a lei, salutandola sulla soglia della strada che le si apre davanti:

vale una vita quest’istante segreto

che piega tutti e due

che di un silenzio fa un saluto

e da una fa due vie

tu vai

tu corri io sto

tu chiedi io do

siamo grandi o no?!

Tutta la canzone si regge su questo movimento che accade al rallentatore e dilata la tensione emotiva senza scioglierla, anzi cavalcandola agitando proprio nel finale il vessillo del dubbio. Sullo stesso cruciale passaggio del testimone Eugenio Finardi tesse “Mio cucciolo d’uomo” (1991) con una conclusione che pesa come la scena di un film:

aprirai le ali al vento

e salirai nel sole

e quando verrà il momento

spero solo di ricordare

ch’è ora di farmi da parte

e di lasciarti andare

Mammona restia ad accettare il naturale svezzamento della creatura che ha messo al mondo, Orietta Berti in piena guerra fredda porta al Festival di Sanremo “Futuro” (1986) dichiarando apertamente che il pargolo, mentre fuori incombe la minaccia nucleare, è meglio che resti dentro casa:

a voi russi e americani

io non delego il suo domani

su mio figlio non metterete le vostre mani

E per frenare in lui ogni eventuale scatto di orgoglio, lo rinchiude nella stanzetta relegandolo ai giochi e all’ozio:

devi fare la guerra dei bottoni

devi avere la forza di cantare

figlio mio neanche Dio può capire

quanto è bello guardarti dormire

Al contrario, non c’è paura che tenga per il Vasco Rossi di “Benvenuto” (1996), che inneggia al terzogenito Luca sfoggiando entusiasticamente i toni scanzonati e inconcludenti che appartengono al suo repertorio:

oh eeeeh!

ooh eeeeeeeeh!

che il benvenuto tu sia!

oh yeeeeh!

ooh yeeeeeeeeh!

e benvenuto tra noi!

Gli esclamativi rafforzano la potenza rock e forse servono a celare un po’ la commozione, che mal si coniugherebbe con l’immagine da duro che il Blasco porta cucita addosso. Non così Jovanotti che, avvezzo a saltare da un genere musicale all’altro, si trova perfettamente a suo agio nei panni del papà che culla la sua piccola e le sussurra “Per te” (1999):

è per te il profumo delle stelle

è per te il miele e la farina

è per te il sabato nel centro

le otto di mattina

è per te la voce dei cantanti

la penna dei poeti

è per te una maglietta a righe

è per te la chiave dei segreti

è per te ogni cosa che c’è ninna na ninna e...

è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e...

è per te il dubbio e la certezza

la forza e la dolcezza

è per te che il mare sa di sale

è per te la notte di Natale

è per te ogni cosa che c’è

ninna na ninna e...

Il linguaggio di Lorenzo (qui, il Magnifico) è semplice e armonioso, commisurato al mondo in stile origami confezionato per la piccola Teresa; le anafore, che i più critici bollano come ripetizioni, vogliono dire che ogni occasione rappresenta un nuovo inizio e che domani sarà sempre un altro giorno di poesia. Teresa è anche il nome della figlia di Francesco Guccini, che per lei scrive “Culodritto” (1987), altra canzone sull’avvicendamento di padre in figlia, stavolta però non senza rimpianti:

ma come vorrei avere da guardare ancora

tutto come i libri da sfogliare

e avere ancora tutto o quasi tutto da provare

Culodritto che vai via sicura

trasformando dal vivo cromosomi corsari

di longobardi, di celti e romani

dell’antica pianura di montanari

reginetta dei telecomandi, di gnosi assolute

che asserisci e domandi

di sospetto e di fede nel mondo curioso dei grandi

vola

vola tu

dov’io vorrei volare

verso un mondo dove è ancora tutto da fare

e dove è ancora tutto o quasi tutto da sbagliare

Fa il bis Ligabue che, dopo “Da adesso in poi” (1999) composta per il figlio Lanny, dedica a Linda la ballata “A modo tuo” uscita come singolo nel 2015 ma già interpretata da Elisa nel 2013 per la figlia Emma Cecile. Che sia di padre o di madre, lo sguardo è qui rassegnato, capace di rinunciare anche all’egoismo pur di fare il dono più grande, quello della libertà:

sarà difficile vederti da dietro

sulla strada che imboccherai

tutti i semafori

tutti i divieti

e le code che eviterai

sarà difficile

mentre piano ti allontanerai

a cercar da sola quella che sarai

a modo tuo

andrai a modo tuo

camminerai e vedrai

ti alzerai

sempre a modo tuo

Un recidivo Eros Ramazzotti accorpa nell’ultimo album (Perfetto, 2015) due nuovi brani, entrambi per la secondogenita Raffaela Maria. In “Rosa nata ieri” la figlia rappresenta un riscatto in prospettiva, la possibilità che il futuro sia migliore del presente:

se ti seguirò

oh sì

troverò mari ancora puri

dove vanno i fiumi

che ritorneranno nel blu

come pioggia che disseta i nostri cuori

Più intimista e cupo il testo di “Tra vent’anni”, dove il padre si immagina già inadeguato, vecchio e pensionato:

ti vedo tra vent’anni

tu non ti accorgi di me

mi passi davanti

ti vedo tra vent’anni

che ascolti musica forte

che balla, che salva dal mondo

Le canzoni nate per i figli non sono tutte belle né tutte originali. E così non brilla Nek quando canta “È con te” (2011):

in questo venerdì mi fermo a scriverti

e tra queste righe io ti vedo

e immagino così fantastico crescerti

e nella voglia di stringerti io vibro di emozioni

è con te questa musica

è con te il tempo che verrà

in quel tuo sorriso vedo i segni del mio viso

è con te

il senso è tutto qui amarti e proteggerti

perché sia migliore il tuo domani

comunque ci sarò ad assorbire ogni livido

a darti forza in un attimo e mi sentirai vicino

Sotto tono pure l’Edoardo Bennato che omaggia la figlia Gaia con “Io vorrei che per te” (2015):

io vorrei che per te

un’isola che non c’è

diventasse realtà

un’isola vera dove davvero si va

io vorrei che per te

quell’isola che non c’è

diventasse realtà

non solo un’isola esclusiva di Peter Pan

Con tutto il rispetto per la piccola, il brano è uno stanco anacronismo: dopo trentacinque anni, la fantastica isola che non c’è è ormai priva di appeal e sa di trito. Senza infamia e senza lode anche “Raggio di Sole” (1978), il pezzo che Francesco De Gregori compone per i suoi gemelli Marco e Federico:

a questa luna tranquilla

che si siede dolcemente

in mezzo al mare c’è qualche nuvola

ma non fa niente

perché lontano passa una nave

tutte le luci sono accese

benvenuto figlio di nessuno

benvenuto in questo paese

Non diversamente il Federico Zampaglione di “Immagini che lasciano il segno” (2014), vera e propria canzone d’amore per la figlia Linda, che avrebbe però meritato qualcosa di più di questi versi banali:

tu della mia esistenza sei l’essenza

e così

sei riuscita a cambiarmi

ritrovandomi

forse un uomo migliore

ti proteggerò dal vento

poi ti guarderò sbocciare

sei la mia motivazione

E lo stesso dicasi per Gianna Nannini, che alla sua Penelope canta “Ogni tanto” (2010), testo di poche pretese perché non basta parafrasare Dante per sollevare la qualità del ritornello:

duri un attimo

ogni tanto fai spavento

prendi tutto e non ti fermo

amor che nulla hai dato al mondo

quando il tuo sguardo arriverà

sarà il dolore di un crescendo

sarà come vedersi dentro

quando quest’alba esploderà

sarà la fine di ogni stella

sarà come cadere a terra

Di maggiore pregio è “Fiore di maggio” (1984), composta e interpretata in punta di piedi da Fabio Concato:

e ci hai visto su dal cielo

ci hai trovato e piano sei venuta giù

un passaggio da un gabbiano

ti ha posata su uno scoglio ed eri tu

Accanto a lui, Antonello Venditti con “Peppino” (1986), incisa per il figlio Francesco e intensa come un romanzo di formazione:

in quale culla di pietra pura

imparerai la vita è un'avventura

Peppino Peppino tu la dovrai amare

amare è dura e senza frutti al sole

sei tu il coraggio e la fantasia

la vita tua diventa mia

E poi la chiusa, che è già nelle enciclopedie:

cani randagi nella notte scura

la vita no, non fa paura

“Celeste” (2012) è la profezia di Laura Pausini, brano scritto molto tempo prima che la piccola Paola si mettesse in viaggio:

ti aspetterò

e prima o poi

arriverai senza nemmeno far rumore

ti sentirò

e resterai

mentre ormai le foglie cambiano colore

al mio paese che ancora non sai

dove l'autunno odora di caldarroste

e il cielo è così celeste

Non profetico ma visionario, il giovanissimo Biagio Antonacci che canta “Assomigliami” (1992) a un figlio che non esiste e che non è neppure in cantiere:

assomigliami adesso

che sono grande da poco

e guardo ancora con gli occhi

di chi si aspetta un po’ di tutto

assomigliami adesso

che sarà fresca l’estate

e con l’estate vedrai

colori e che bellezze al mare

impareremo a nuotare

impareremo a capire

ad amare le cose

quelle piccole così

assomiglieremo come gocce

sarò presente la tua notte

io padre tu mio figlio

diventerò più grande insieme a te

divideremo il bene dal male

terrò distanti le tue paure

arriverà l’amore

il primo gioco che non vincerai

Molta poesia, detta sottovoce, da trascrivere su un post-it.

La carrellata, che potrebbe essere più lunga di così, non può che chiudersi con gli Stadio. Di S. Grandi - G. Curreri - L. Chiaravalli - S. Grandi, “Un giorno mi dirai” (2016) mette – per l’ennesima volta – in musica l’intercambiabilità che, generazione dopo generazione, governa da sempre il cerchio della vita. Oggi a me, domani a te. E questa è l’unica regola che non conosce eccezioni:

un giorno mi dirai

che un uomo ti ha lasciata e che non sai

più come fare a respirare, a continuare a vivere

io ti dirò che un uomo

può anche sbagliare lo sai

si può sbagliare lo sai

ma che se era vero amore

è stato meglio comunque viverlo

ma tu non mi ascolterai

già so che tu non mi capirai

e non mi crederai

piangendo tu

mi stringerai

na na na naaa na na

na na na naaa

Diffidate delle... omologazioni

Lo aspettavamo, ed è tornato! Parlo, naturalmente, del commissario Montalbano e della serie tv che ieri sera ha totalizzato una media di quasi undici milioni di telespettatori incollati su Rai Uno nonostante l’offerta delle altre reti non scherzasse affatto. Tutto merito della matrice letteraria. Sì, perché senza nulla togliere al cast o alla regia, il principale e più grosso plauso di un tale gradimento va ai romanzi di Andrea Camilleri. Oltre trenta sono i titoli che incontrano, dagli anni ’90 a oggi, l’entusiasmo dei lettori lasciandoli mai sazi e già proiettati nell’attesa della prossima indagine. Che, nel caso di Montalbano, equivale a dire anche la prossima calata di Livia dal Nord, la prossima raffica di gaffe in bocca a Catarella, il prossimo piatto succulento in cui Salvo affonda le posate, il prossimo tramonto del sole di Vigata che cola a picco dentro il mare. Il mare. È il suo fruscio – presenza eminentemente letteraria – a dare il ritmo agli eventi, un ritmo che è lento come le pagine. Poche descrizioni e molti dialoghi, così si presenta la struttura semiotica dei romanzi. Una sintassi tonda, articolata ma non complessa, colta ma non snob, sorregge la scrittura di questi testi che risultano arguti e divertenti insieme, scorrevoli e corposi. Corposi, sì, di una consistenza in cui le scelte lessicali sono tutt’altro che una formalità, specie laddove si realizza l’innesto con il dialetto. Il core business di Montalbano è concentrato appunto qui, nell’uso dell’idioma siciliano e della sua inflessione. Lo aspettavamo, ed è tornato! Parlo, naturalmente, del commissario Montalbano e della serie tv che ieri sera ha totalizzato una media di quasi undici milioni di telespettatori incollati su Rai Uno nonostante l’offerta delle altre reti non scherzasse affatto. Tutto merito della matrice letteraria. Sì, perché senza nulla togliere al cast o alla regia, il principale e più grosso plauso di un tale gradimento va ai romanzi di Andrea Camilleri. Oltre trenta sono i titoli che incontrano, dagli anni ’90 a oggi, l’entusiasmo dei lettori lasciandoli mai sazi e già proiettati nell’attesa della prossima indagine. Che, nel caso di Montalbano, equivale a dire anche la prossima calata di Livia dal Nord, la prossima raffica di gaffe in bocca a Catarella, il prossimo piatto succulento in cui Salvo affonda le posate, il prossimo tramonto del sole di Vigata che cola a picco dentro il mare. Il mare. È il suo fruscio – presenza eminentemente letteraria – a dare il ritmo agli eventi, un ritmo che è lento come le pagine. Poche descrizioni e molti dialoghi, così si presenta la struttura semiotica dei romanzi. Una sintassi tonda, articolata ma non complessa, colta ma non snob, sorregge la scrittura di questi testi che risultano arguti e divertenti insieme, scorrevoli e corposi. Corposi, sì, di una consistenza in cui le scelte lessicali sono tutt’altro che una formalità, specie laddove si realizza l’innesto con il dialetto. Il core business di Montalbano è concentrato appunto qui, nell’uso dell’idioma siciliano e della sua inflessione.

Alfonso e Margherita Griffo, capaci di starsene inserrati in casa macari tre o quattro jornate di seguito, come assediati dalla solitudine, senza dare il minimo segnale della loro prisenza dintra all’appartamento, manco uno stranuto o un colpo di tosse, niente, quasi che facessero le prove generali della loro successiva sparizione. Alfonso e Margherita Griffo che, a memoria del figlio, si erano cataminati una sola volta da Vigàta per andare a Messina. Alfonso e Margherita Griffo un bel giorno decidono all’improvviso d’andarsi a fare una gita a Tindari. Sono divoti della Madonna? Ma se non usavano manco andare in chiesa!

Se epurassimo questo brano (scelto a mo' di esempio e tratto da La gita a Tindari, Sellerio, 2000) da tutti i suoi elementi dialettali, sarebbe come stendere sullo stile di Camilleri una patina opaca che in un sol colpo ne appiattisce il carattere, la vivacità, il calore. E perderemmo una lezione importante per la salvaguardia della nostra tradizione dialettale e contro le omologazioni. Ex ore tuo te iudico, recita del resto un motto latino.

Instagram, la community mezza gaudia

La regola esiste e riguarda il raddoppiamento della consonante finale nelle parole cui si aggiunge un suffisso. È il fenomeno che si registra nella lingua inglese quando la consonante finale è preceduta da una vocale singola e il suffisso inizia per vocale (-ing, -ed, -er, etc.). Si spiega così l'origine di vocaboli come:

plan = planning/planner

begin = beginning/beginner

startup = startupper

blog = blogger

twit = twitter

Non fa eccezione (del resto, perché dovrebbe?) la parola instagram, che infatti acquistando il suffisso -er dà luogo al sostantivo instagrammer. Lo sanno bene gli amministratori del social in questione, che nelle comunicazioni si attengono ogni volta alla corretta ortografia:

.jpg)

Lo sanno meno i diretti interessati, ossia gli instagrammers, i membri della community. Inserendo nell’apposita casella di ricerca i due hashtag, quello corretto (instagrammer) e quello errato (instagramer), si scopre che la differenza nel numero dei post sia al singolare che al plurale è davvero impressionante:

.jpg)

Il confronto diventa addirittura schiacciante se si prende in considerazione l'acronimo ig, che pure obbedisce alla regola del raddoppiamento:

Distrazione? Ignoranza? Anticonformismo? Sia quel che sia, consola sapere che la tendenza all'errore è globale.

Mal comune, mezzo gaudio. O no?

#unaparolaperil2016

Ho visto decine di fogli sparsi sul marciapiede. A colpo d’occhio, ho capito che si trattava dei volantini che il nuovo parrucchiere aveva messo in bella mostra sull’espositore appena fuori il suo salone. Erano così tanti che non ho potuto evitare di camminarci su. Che spreco, ho pensato. So bene quanto lavoro vi sia dietro un dépliant e quanto costi stamparne un certo numero. Per di più, questi che mio malgrado io e gli altri passanti calpestavamo, erano realizzati a colori su cartoncino lucido. Un gesto vandalico, ho detto tra me e me, di ragazzini incivili specialisti in scorrerie. Quale orgoglio potrà mai derivarne? Distruggere non è mica difficile, basta poco a capovolgere, buttare a terra, sparpagliare, demolire, annientare e poi fuggire per non essere riconosciuti, per non subire punizioni, per non lasciare traccia. A dettare la distruzione è la ricerca del risultato facile, da conseguire in breve tempo e con il minimo investimento di sé medesimo. Tutt’altra storia è costruire, impresa faticosissima che esige il massimo impegno ancor prima di mettersi all’opera. Ideare, scervellarsi a immaginare, ipotizzare scenari, prefigurare soluzioni, mettere a punto, provare, computare, collaudare, esperire, riprovare. Con sudore, timore, dubbi. Sapendo di sfidare l’ignoto, dando fondo a tutta la pazienza messa da parte per l’occasione, tirando fuori un coraggio da leoni. E assumersene la responsabilità, metterci la faccia, non fuggire ma restare, impiantarsi e con voce ferma dichiarare che sì, l’ho fatto io. Costruire.

I Distillati, la app per social network

“fisso a distillar sempre de’ libri

le più profonde e nobili sustanze”

Dovevano aver in mente questi versi del Buonarroti il Giovane, quelli di Centauria, nell’atto in cui hanno messo a punto il progetto dei Distillati. Al cuore del romanzo, recita il presuntuoso headline incalzato da una descrizione in stile-televendita: “Un’occasione senza precedenti per goderti il meglio della narrativa italiana e internazionale in meno della metà delle pagine dell’originale, ma senza perderti nulla. Distillati infatti, non riassunti!” (non sembra anche a voi di sentire Mastrota il banditore?). L’idea è semplice semplice: se non hai tempo da dedicare alla lettura, noi ti facilitiamo accorciando i libri. Semplice e spregiudicata. Perché non si può sdoganare questa trovata come una risposta alla crisi della lettura. I Distillati non creano lettori e, forse, bisognerebbe meglio intendersi sul concetto di lettore, ampio e stratificato più di quanto in genere si immagini. Anche chi scorre il rullo di Facebook è un lettore, e chi riceve valanghe di messaggi direttamente sullo smartphone, e chi si abbona a un quotidiano o compra una rivista tutte le settimane. Leggere un libro, però, è un’azione differente che presuppone una sensibilità differente che, a sua volta, si fonda su un metronomo differente. Se così non fosse, perché mai la critica letteraria dovrebbe dibattere sulle teorie della ricezione e sull’etica della lettura? Davanti a un romanzo avviene la sospensione della realtà, si chiude a chiave una porta per incamminarsi antifrasticamente a occhi chiusi sottobraccio con l’autore. Su Facebook, sullo smartphone e sul giornale è il criterio della rapidità a guidare le azioni di chi legge, che nel frattempo spesso fa anche altre cose, anzi più cose contemporaneamente. Davanti a un romanzo, invece, ciò che conta è il piacere inteso come criterio unico. E mentre sui social e sui giornali si mettono in campo tutti gli strumenti atti a veicolare l’attenzione di chi legge (il corpo e lo stile dei caratteri, i colori, le immagini, gli occhielli, i titoloni e ogni altra sorta di ‘strilli’), il libro parla in punta di piedi sapendo a priori di rivolgersi a chi si è accomodato in posizione di ascolto, per lo più senza pretese, di sicuro senza fretta. Attraverso i Distillati, Centauria riduce la lettura di un romanzo a una app per social network, rapida e intuitiva, capace di saltare tutte le tappe per arrivare, quanto più velocemente, al cuore della storia. Se si pensa di poter trattare la scrittura in termini anatomici, vuol dire che siamo già finiti all’obitorio e che della letteratura non resta ormai più niente. Ignorano (o fingono di ignorare), quelli di Centauria, che chi decide di aprire un romanzo è consapevole di avere preso la strada più lunga, non è in cerca di scorciatoie o facilitazioni, non aspetta di abbeverarsi di gocce distillate ad arte per totalizzare il massimo punteggio con il minimo sforzo. Se avete letto qualche libro di narrativa nella vostra vita, sapete anche voi che un romanzo colpisce quasi mai per la trama o per l’impianto; piuttosto si appiglia al lettore per certi luoghi periferici della storia, per le battute pronunciate in momenti secondari, per le riflessioni a mezza voce di un personaggio mentre si mette da parte, per la quota infinitesimale di una descrizione, per certe volute sintattiche, per quell’impronta lessicale che dà al romanzo il marchio di fabbrica. Come è possibile fare di tutto questo una selezione? Chi legge un romanzo si trattiene sulle pagine, vi si affaccia alla ricerca di quel sé che non riesce più a trovare, fa domande al libro e, di staccarsene, proprio non vuole saperne. Se così non è, allora non sfiancatevi inutilmente e non lasciatevi ingannare dalle cicale: restate sui social.

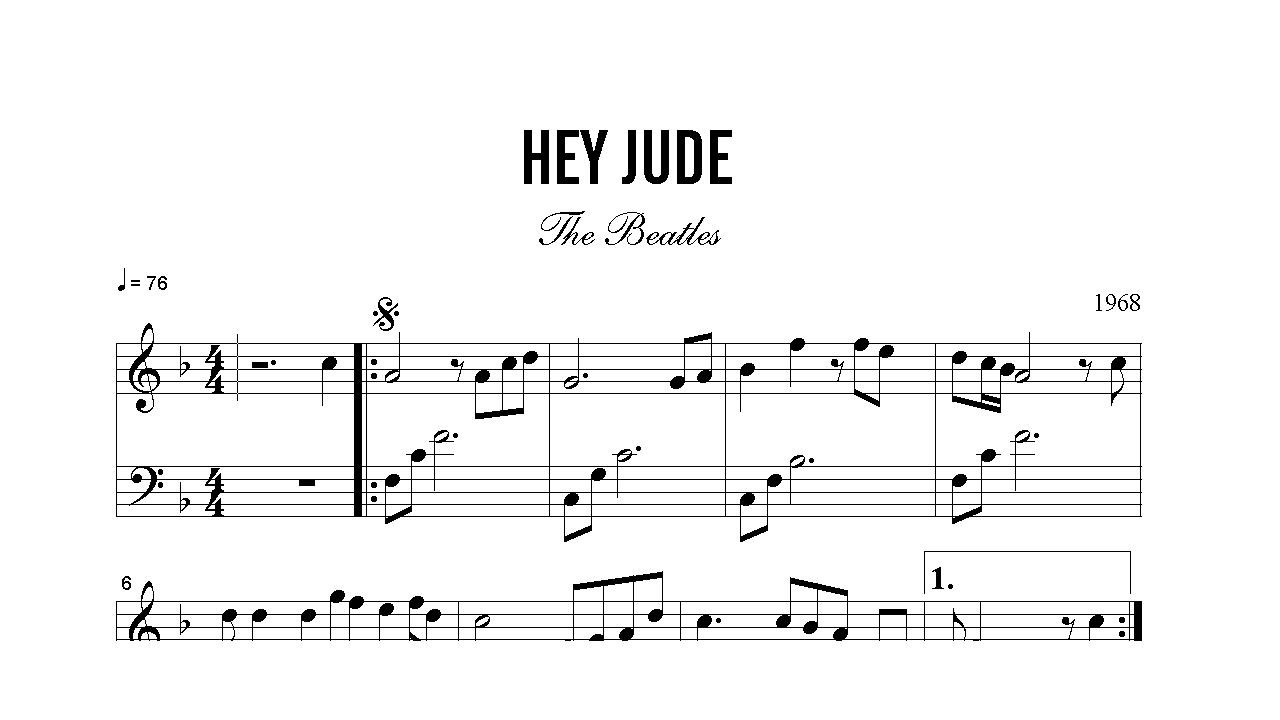

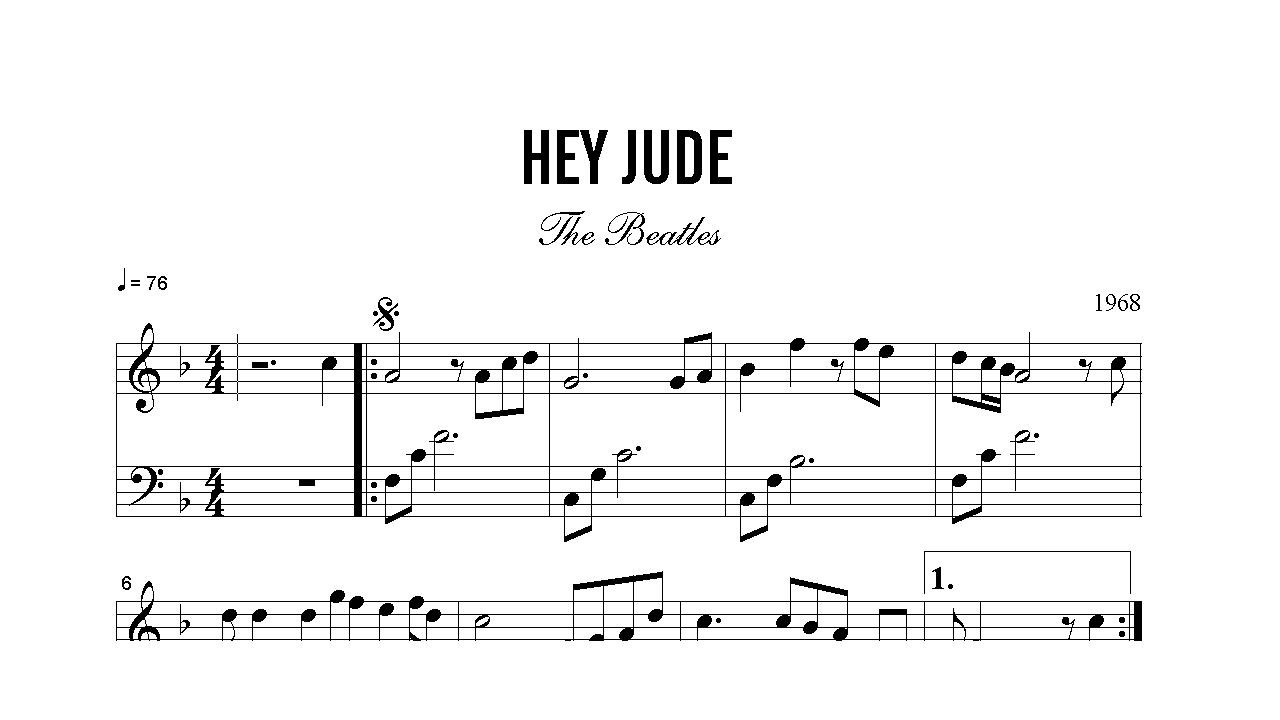

Non significa niente ma vale tanto

In gergo si chiama gancio (dall’inglese hook) e indica una delle parti strutturali della canzone, quella che rimane in testa più facilmente. Mentre gli altri segmenti (intro, strofa, ritornello...) hanno all’interno del brano musicale una collocazione per lo più fissa, la presenza del gancio è facoltativa e dipende dalla determinazione con cui si vuole scrivere una hit di successo. Sbrigliato dalla rigidità di uno schema fisso, il gancio può coincidere sia con l’intro che con il ritornello oppure tradursi in un breve riff, comunque mantenendo la medesima fondamentale funzione di espediente strategico per fare presa sul pubblico. A volte gli hook contengono il titolo della canzone, come quel da da da (Trio, 1982) così fortunato da essere stato, anni dopo, ripescato come sigla dell’omonimo programma nostal-antologico di Rai Uno. In veste di intro, invece, qualche stagione prima (1978) il dan dabadan dabadan babadan bam bam bam bam porta ai vertici delle classifiche il brano Tu di Umberto Tozzi. Andando a ritroso, il ritornello più famoso del mondo, Volare oh oh Cantare oh oh oh oh, proprio grazie alla potenza del gancio che vi è incorporato, fa la fortuna di Domenico Modugno che con Nel blu dipinto di blu vince l’ottava edizione del Festival di Sanremo (1958). Sulla stessa vocale – ma con tono più ruvido ed evocando un coro da stadio – Ligabue impianta il gancio che a più riprese si sente in Urlando contro il cielo (1991): ooh ooh ooh ooh ooh ooh oooh oooh. Alla folla che grida dagli spalti allude, in tempi più recenti, anche Tiziano Ferro con quell’ooh ooh che funge da intro nella canzone Lo stadio (2014). Una variazione sul tema, con la tutt’altro che trascurabile aggiunta di una vocale, arriva dai Kolors di Everytime, tormentone che è sopravvissuto all’estate 2015 e che ancora primeggia nelle radio e negli spot di questo languido autunno, e solo in virtù dell’accattivante hook ideato da Stash, il leader della band: uooh oh oh (ha forato anche i vostri timpani, vero?). Tornando al cantautore di Latina, suo è un altro famoso gancio di cui mai ci libereremo: risale al 2003 e fa na na na na na na. Non me lo so spiegare è il titolo di questo che è ormai un classico della musica leggera e che nel 2014 ha avuto di fatto un secondo battesimo nella fiction “Braccialetti rossi”. La sillaba na in riproduzione seriale costituisce la spina dorsale dell’unico vero successo degli Opus, il gruppo austriaco che nel 1985 conquista tutta l’Europa a suon di na na na na na (Life is life). Prima di loro e su ben altri livelli, nel 1968, i Beatles forgiano un gancio più che memorabile e lo infilano in uno dei brani di punta del loro repertorio, Hey Jude: na na na na na na naaa (sì, sgoliamoci tutti insieme!). Fuori dai cori, come si fa con gli outsider di razza, merita di essere menzionato quello che considero il capolavoro assoluto degli hook: uiallalla. Si tratta di un’invenzione di Piergiorgio Benda, imbianchino veronese che mette a segno un colpaccio scrivendo La montagna, originalissimo pezzo interpretato nel 1989 nientepopodimeno che da Mina. Il testo, breve e minimalista, si sviluppa in senso ascensionale trainando una soffusa spiritualità che, tra trionfo ed estasi, culmina nell'uiallalla reiterato e poi sfumato nelle voci di Mina, Moreno Ferrara, Paola Folli e Massimiliano Pani. In gergo si chiama gancio (dall’inglese hook) e indica una delle parti strutturali della canzone, quella che rimane in testa più facilmente. Mentre gli altri segmenti (intro, strofa, ritornello...) hanno all’interno del brano musicale una collocazione per lo più fissa, la presenza del gancio è facoltativa e dipende dalla determinazione con cui si vuole scrivere una hit di successo. Sbrigliato dalla rigidità di uno schema fisso, il gancio può coincidere sia con l’intro che con il ritornello oppure tradursi in un breve riff, comunque mantenendo la medesima fondamentale funzione di espediente strategico per fare presa sul pubblico. A volte gli hook contengono il titolo della canzone, come quel da da da (Trio, 1982) così fortunato da essere stato, anni dopo, ripescato come sigla dell’omonimo programma nostal-antologico di Rai Uno. In veste di intro, invece, qualche stagione prima (1978) il dan dabadan dabadan babadan bam bam bam bam porta ai vertici delle classifiche il brano Tu di Umberto Tozzi. Andando a ritroso, il ritornello più famoso del mondo, Volare oh oh Cantare oh oh oh oh, proprio grazie alla potenza del gancio che vi è incorporato, fa la fortuna di Domenico Modugno che con Nel blu dipinto di blu vince l’ottava edizione del Festival di Sanremo (1958). Sulla stessa vocale – ma con tono più ruvido ed evocando un coro da stadio – Ligabue impianta il gancio che a più riprese si sente in Urlando contro il cielo (1991): ooh ooh ooh ooh ooh ooh oooh oooh. Alla folla che grida dagli spalti allude, in tempi più recenti, anche Tiziano Ferro con quell’ooh ooh che funge da intro nella canzone Lo stadio (2014). Una variazione sul tema, con la tutt’altro che trascurabile aggiunta di una vocale, arriva dai Kolors di Everytime, tormentone che è sopravvissuto all’estate 2015 e che ancora primeggia nelle radio e negli spot di questo languido autunno, e solo in virtù dell’accattivante hook ideato da Stash, il leader della band: uooh oh oh (ha forato anche i vostri timpani, vero?). Tornando al cantautore di Latina, suo è un altro famoso gancio di cui mai ci libereremo: risale al 2003 e fa na na na na na na. Non me lo so spiegare è il titolo di questo che è ormai un classico della musica leggera e che nel 2014 ha avuto di fatto un secondo battesimo nella fiction “Braccialetti rossi”. La sillaba na in riproduzione seriale costituisce la spina dorsale dell’unico vero successo degli Opus, il gruppo austriaco che nel 1985 conquista tutta l’Europa a suon di na na na na na (Life is life). Prima di loro e su ben altri livelli, nel 1968, i Beatles forgiano un gancio più che memorabile e lo infilano in uno dei brani di punta del loro repertorio, Hey Jude: na na na na na na naaa (sì, sgoliamoci tutti insieme!). Fuori dai cori, come si fa con gli outsider di razza, merita di essere menzionato quello che considero il capolavoro assoluto degli hook: uiallalla. Si tratta di un’invenzione di Piergiorgio Benda, imbianchino veronese che mette a segno un colpaccio scrivendo La montagna, originalissimo pezzo interpretato nel 1989 nientepopodimeno che da Mina. Il testo, breve e minimalista, si sviluppa in senso ascensionale trainando una soffusa spiritualità che, tra trionfo ed estasi, culmina nell'uiallalla reiterato e poi sfumato nelle voci di Mina, Moreno Ferrara, Paola Folli e Massimiliano Pani.

Uiallalla ha valore di paradigma per spiegare tutte queste parole che in realtà parole non sono, e infatti non compaiono nel vocabolario. Rappresentano un lessico parallelo di efficacia universale che travalica i confini linguistici e si afferma con la forza penetrante di un uncino. Il segreto che racchiudono risiede nel nonsenso, nella rinuncia a vestirsi di significati per rincorrere unicamente l’onda musicale e cavalcare l’emozione che la attraversa.

Ultimissime (curiosità) dall'EXPO

L'organismo internazionale che coordina le esposizioni universali si chiama BIE e ha sede in Francia. Vi prendono parte 168 paesi sparsi per tutti e cinque i continenti, nell'Occidente così come nel mondo arabo, nelle aree di forte sviluppo economico così come in quelle che stentano a partire. Ciascun paese ha diritto di voto ed esprime un voto nell'ambito dell'Assemblea Generale. Se sul piano istituzionale vige un sistema - a tutti gli effetti - democratico, lo stesso non può dirsi sul piano del prestigio, dove la Francia padrona di casa esercita sugli altri paesi membri un'influenza culturale che fa sentire il suo peso. Il segnale più vistoso di questo speciale ascendente si manifesta sul fronte linguistico: francese è il nome del Bureau International des Expositions (da cui l'acronimo BIE, appunto); e francese è la forma apocopata Expo che nell'intero pianeta si usa per abbreviare il sostantivo Expositions. La pronuncia, infatti, prevede l'accento (acuto) sulla -o finale: Expó. Potete ascoltarla qui.

.jpg)

Infine, siete più aritmetici o grammaticali? Il logo Expo è costruito sul principio della sovrapposizione di lettere e cifre numeriche. Voi, a colpo d'occhio, notate prima la parola EXPO oppure la data 2015?

Archivio Blog

|

Avete mai sentito mille violini suonati dal vento? È un’immagine fantasiosa ed evocativa che ogni tanto si affaccia nella storia della musica italiana. Nel 1959 la canzone “Piove” (meglio conosciuta come “Ciao, ciao bambina”), scritta da Dino Verde e Domenico Modugno, si apre proprio con questo verso, che si presenta del tutto sciolto, nel senso che non ha legami sintattici con quello successivo ma serve semplicemente - si fa per dire - a introdurre l’atmosfera del brano. In sostanza, funge da didascalia dissimulata e in quanto tale dà un’indicazione ben precisa ai fini dell’arrangiamento. Tanta malinconia ma, in fondo, nessuna tragedia per i due giovani amanti che si danno l’addio sotto la pioggia, in lacrime sì ma rassegnati alla fine di un amore arrivato ormai alla frutta e per il quale infatti è anche inutile tentare di trovare parole nuove. Quarantuno anni più tardi, il tòpos dei mille violini suonati dal vento viene ripescato da Carmen Consoli per “L’ultimo bacio”, che della hit di Modugno rappresenta la parafrasi. L’addio stavolta è feroce e i toni diventano ineluttabilmente drammatici. Non vi è rimedio, né alla pioggia né alle lacrime, nel fotogramma di lei dolce bambina rimasta sola davanti alla porta sprangata del non ritorno mentre gli strumenti a corda inondano strofe e ritornello. Di tanta centralità non resta niente nella “Ragazza Magica” di Jovanotti, canzone briosa e leggera in cui per i mille violini suonati dal vento c’è soltanto una rapida apparizione per fare spazio alla felicità dichiarata di una coppia in cui lei, non più una bambina, riempie la vita di lui seminandovi gioia, gusto, luce, bella e solida concretezza. Disimpegno e divertimento per un amore che neppure lontanamente considera la possibilità della fine e che vive ogni giorno come se fosse il primo giorno:

Avete mai sentito mille violini suonati dal vento? È un’immagine fantasiosa ed evocativa che ogni tanto si affaccia nella storia della musica italiana. Nel 1959 la canzone “Piove” (meglio conosciuta come “Ciao, ciao bambina”), scritta da Dino Verde e Domenico Modugno, si apre proprio con questo verso, che si presenta del tutto sciolto, nel senso che non ha legami sintattici con quello successivo ma serve semplicemente - si fa per dire - a introdurre l’atmosfera del brano. In sostanza, funge da didascalia dissimulata e in quanto tale dà un’indicazione ben precisa ai fini dell’arrangiamento. Tanta malinconia ma, in fondo, nessuna tragedia per i due giovani amanti che si danno l’addio sotto la pioggia, in lacrime sì ma rassegnati alla fine di un amore arrivato ormai alla frutta e per il quale infatti è anche inutile tentare di trovare parole nuove. Quarantuno anni più tardi, il tòpos dei mille violini suonati dal vento viene ripescato da Carmen Consoli per “L’ultimo bacio”, che della hit di Modugno rappresenta la parafrasi. L’addio stavolta è feroce e i toni diventano ineluttabilmente drammatici. Non vi è rimedio, né alla pioggia né alle lacrime, nel fotogramma di lei dolce bambina rimasta sola davanti alla porta sprangata del non ritorno mentre gli strumenti a corda inondano strofe e ritornello. Di tanta centralità non resta niente nella “Ragazza Magica” di Jovanotti, canzone briosa e leggera in cui per i mille violini suonati dal vento c’è soltanto una rapida apparizione per fare spazio alla felicità dichiarata di una coppia in cui lei, non più una bambina, riempie la vita di lui seminandovi gioia, gusto, luce, bella e solida concretezza. Disimpegno e divertimento per un amore che neppure lontanamente considera la possibilità della fine e che vive ogni giorno come se fosse il primo giorno: Spettacolo ed emozioni senza eguali, eppure le Paralimpiadi 2016 si chiudono lasciandomi con l’amaro in bocca. Dev’essere per quella -o- che, nella fretta in cui oggi si tritura ogni cosa, hanno mangiato senza neppure badare alle conseguenze. Siamo onesti, pa-ra-lim-pì-a-di è una parola davvero brutta che decapita la solennità del Monte Olimpo da cui tutto originò. Risparmiare su una vocale è gesto di cattivo gusto e, del resto, come recita un motto popolare, il risparmio non è mai guadagno. Poi, stando in argomento, io solleverei anche la questione del prefisso. Para-, secondo la definizione che ne dà lo Zingarelli, significa somiglianza, affinità oppure contrapposizione: equivale a dire che i campioni straordinari che ci hanno commosso, si sono messi in gara per tentare di avvicinarsi agli altri atleti, o addirittura per prenderne le distanze. Guasta, francamente, l’idea che i disabili debbano, nelle varie discipline sportive, misurarsi con dei riferimenti così de-finiti, come se non fosse loro permesso di andare - nei campi da gioco, nelle piste, dentro le corsie - liberi. E se, invece, le chiamassimo Metaolimpiadi? Citando dal medesimo vocabolario, il prefisso meta-, alla parola cui si abbina, imprime un moto che trascende, che va al di là, trasferendola nell’oltre, categoria che contiene in sé l'infinito, che fa correre l’immaginazione e che abbatte tutti i limiti. La categoria che rende liberi.

Spettacolo ed emozioni senza eguali, eppure le Paralimpiadi 2016 si chiudono lasciandomi con l’amaro in bocca. Dev’essere per quella -o- che, nella fretta in cui oggi si tritura ogni cosa, hanno mangiato senza neppure badare alle conseguenze. Siamo onesti, pa-ra-lim-pì-a-di è una parola davvero brutta che decapita la solennità del Monte Olimpo da cui tutto originò. Risparmiare su una vocale è gesto di cattivo gusto e, del resto, come recita un motto popolare, il risparmio non è mai guadagno. Poi, stando in argomento, io solleverei anche la questione del prefisso. Para-, secondo la definizione che ne dà lo Zingarelli, significa somiglianza, affinità oppure contrapposizione: equivale a dire che i campioni straordinari che ci hanno commosso, si sono messi in gara per tentare di avvicinarsi agli altri atleti, o addirittura per prenderne le distanze. Guasta, francamente, l’idea che i disabili debbano, nelle varie discipline sportive, misurarsi con dei riferimenti così de-finiti, come se non fosse loro permesso di andare - nei campi da gioco, nelle piste, dentro le corsie - liberi. E se, invece, le chiamassimo Metaolimpiadi? Citando dal medesimo vocabolario, il prefisso meta-, alla parola cui si abbina, imprime un moto che trascende, che va al di là, trasferendola nell’oltre, categoria che contiene in sé l'infinito, che fa correre l’immaginazione e che abbatte tutti i limiti. La categoria che rende liberi.

Sono anni che non sento più pronunciare la massima di de Coubertin, biscottino consolatorio per quelli che ci provano e tuttavia non ce la fanno. In realtà, a idearla fu non il fondatore delle moderne Olimpiadi ma il vescovo anglicano Ethelbert Talbot, che poi il barone francese citò in occasione dei Giochi del 1908. Paternità a parte, ciò che conta è il principio ispiratore di quelle parole: principio stoico, cristiano, liberale e democratico che invita a profondere sempre il massimo impegno pur senza necessariamente conseguire il massimo risultato. La sua traslazione dallo sport alla vita è avvenuta secondo un movimento del tutto naturale nel corso di un secolo – il Novecento – che è stato davvero cattivo e che, di colpi pesanti, all’umanità ne ha assestati parecchi. Esclusi, perdenti, sconfitti, frustrati e falliti, quando non hanno ceduto alla tentazione del terrorismo o della criminalità organizzata, si sono dati appuntamento sotto l’ala protettiva e incoraggiante dell’importante è partecipare. E poi? Nel momento in cui il secolo XXI ha spalancato le sue ancor più terribili fauci, cosa ne è stato di questa esortazione? Non è sparita, piuttosto si è adattata ai tempi mutando verbo: non più partecipare ma condividere. Proprio così, la condivisione è oggi la nuova frontiera per chi non vuole sentirsi escluso, perdente magari ma non escluso. Un giro sui social network più diffusi vi dimostrerà che, tra gli iscritti, si annidano i collezionisti di buchi nell’acqua. Dovrebbero essere disperati e pieni di livore, invece scrivono con toni gentili facendo venire fuori umorismo e intelligenza. Si vede che ce la mettono tutta e che, in definitiva, sono contenti anche così. Perché l’importante è condividere.

Sono anni che non sento più pronunciare la massima di de Coubertin, biscottino consolatorio per quelli che ci provano e tuttavia non ce la fanno. In realtà, a idearla fu non il fondatore delle moderne Olimpiadi ma il vescovo anglicano Ethelbert Talbot, che poi il barone francese citò in occasione dei Giochi del 1908. Paternità a parte, ciò che conta è il principio ispiratore di quelle parole: principio stoico, cristiano, liberale e democratico che invita a profondere sempre il massimo impegno pur senza necessariamente conseguire il massimo risultato. La sua traslazione dallo sport alla vita è avvenuta secondo un movimento del tutto naturale nel corso di un secolo – il Novecento – che è stato davvero cattivo e che, di colpi pesanti, all’umanità ne ha assestati parecchi. Esclusi, perdenti, sconfitti, frustrati e falliti, quando non hanno ceduto alla tentazione del terrorismo o della criminalità organizzata, si sono dati appuntamento sotto l’ala protettiva e incoraggiante dell’importante è partecipare. E poi? Nel momento in cui il secolo XXI ha spalancato le sue ancor più terribili fauci, cosa ne è stato di questa esortazione? Non è sparita, piuttosto si è adattata ai tempi mutando verbo: non più partecipare ma condividere. Proprio così, la condivisione è oggi la nuova frontiera per chi non vuole sentirsi escluso, perdente magari ma non escluso. Un giro sui social network più diffusi vi dimostrerà che, tra gli iscritti, si annidano i collezionisti di buchi nell’acqua. Dovrebbero essere disperati e pieni di livore, invece scrivono con toni gentili facendo venire fuori umorismo e intelligenza. Si vede che ce la mettono tutta e che, in definitiva, sono contenti anche così. Perché l’importante è condividere. .jpg)

Lo aspettavamo, ed è tornato! Parlo, naturalmente, del commissario Montalbano e della serie tv che ieri sera ha totalizzato una media di quasi undici milioni di telespettatori incollati su Rai Uno nonostante l’offerta delle altre reti non scherzasse affatto. Tutto merito della matrice letteraria. Sì, perché senza nulla togliere al cast o alla regia, il principale e più grosso plauso di un tale gradimento va ai romanzi di Andrea Camilleri. Oltre trenta sono i titoli che incontrano, dagli anni ’90 a oggi, l’entusiasmo dei lettori lasciandoli mai sazi e già proiettati nell’attesa della prossima indagine. Che, nel caso di Montalbano, equivale a dire anche la prossima calata di Livia dal Nord, la prossima raffica di gaffe in bocca a Catarella, il prossimo piatto succulento in cui Salvo affonda le posate, il prossimo tramonto del sole di Vigata che cola a picco dentro il mare. Il mare. È il suo fruscio – presenza eminentemente letteraria – a dare il ritmo agli eventi, un ritmo che è lento come le pagine. Poche descrizioni e molti dialoghi, così si presenta la struttura semiotica dei romanzi. Una sintassi tonda, articolata ma non complessa, colta ma non snob, sorregge la scrittura di questi testi che risultano arguti e divertenti insieme, scorrevoli e corposi. Corposi, sì, di una consistenza in cui le scelte lessicali sono tutt’altro che una formalità, specie laddove si realizza l’innesto con il dialetto. Il core business di Montalbano è concentrato appunto qui, nell’uso dell’idioma siciliano e della sua inflessione.

Lo aspettavamo, ed è tornato! Parlo, naturalmente, del commissario Montalbano e della serie tv che ieri sera ha totalizzato una media di quasi undici milioni di telespettatori incollati su Rai Uno nonostante l’offerta delle altre reti non scherzasse affatto. Tutto merito della matrice letteraria. Sì, perché senza nulla togliere al cast o alla regia, il principale e più grosso plauso di un tale gradimento va ai romanzi di Andrea Camilleri. Oltre trenta sono i titoli che incontrano, dagli anni ’90 a oggi, l’entusiasmo dei lettori lasciandoli mai sazi e già proiettati nell’attesa della prossima indagine. Che, nel caso di Montalbano, equivale a dire anche la prossima calata di Livia dal Nord, la prossima raffica di gaffe in bocca a Catarella, il prossimo piatto succulento in cui Salvo affonda le posate, il prossimo tramonto del sole di Vigata che cola a picco dentro il mare. Il mare. È il suo fruscio – presenza eminentemente letteraria – a dare il ritmo agli eventi, un ritmo che è lento come le pagine. Poche descrizioni e molti dialoghi, così si presenta la struttura semiotica dei romanzi. Una sintassi tonda, articolata ma non complessa, colta ma non snob, sorregge la scrittura di questi testi che risultano arguti e divertenti insieme, scorrevoli e corposi. Corposi, sì, di una consistenza in cui le scelte lessicali sono tutt’altro che una formalità, specie laddove si realizza l’innesto con il dialetto. Il core business di Montalbano è concentrato appunto qui, nell’uso dell’idioma siciliano e della sua inflessione..jpg)

.jpg)

In gergo si chiama gancio (dall’inglese hook) e indica una delle parti strutturali della canzone, quella che rimane in testa più facilmente. Mentre gli altri segmenti (intro, strofa, ritornello...) hanno all’interno del brano musicale una collocazione per lo più fissa, la presenza del gancio è facoltativa e dipende dalla determinazione con cui si vuole scrivere una hit di successo. Sbrigliato dalla rigidità di uno schema fisso, il gancio può coincidere sia con l’intro che con il ritornello oppure tradursi in un breve riff, comunque mantenendo la medesima fondamentale funzione di espediente strategico per fare presa sul pubblico. A volte gli hook contengono il titolo della canzone, come quel da da da (Trio, 1982) così fortunato da essere stato, anni dopo, ripescato come sigla dell’omonimo programma nostal-antologico di Rai Uno. In veste di intro, invece, qualche stagione prima (1978) il dan dabadan dabadan babadan bam bam bam bam porta ai vertici delle classifiche il brano Tu di Umberto Tozzi. Andando a ritroso, il ritornello più famoso del mondo, Volare oh oh Cantare oh oh oh oh, proprio grazie alla potenza del gancio che vi è incorporato, fa la fortuna di Domenico Modugno che con Nel blu dipinto di blu vince l’ottava edizione del Festival di Sanremo (1958). Sulla stessa vocale – ma con tono più ruvido ed evocando un coro da stadio – Ligabue impianta il gancio che a più riprese si sente in Urlando contro il cielo (1991): ooh ooh ooh ooh ooh ooh oooh oooh. Alla folla che grida dagli spalti allude, in tempi più recenti, anche Tiziano Ferro con quell’ooh ooh che funge da intro nella canzone Lo stadio (2014). Una variazione sul tema, con la tutt’altro che trascurabile aggiunta di una vocale, arriva dai Kolors di Everytime, tormentone che è sopravvissuto all’estate 2015 e che ancora primeggia nelle radio e negli spot di questo languido autunno, e solo in virtù dell’accattivante hook ideato da Stash, il leader della band: uooh oh oh (ha forato anche i vostri timpani, vero?). Tornando al cantautore di Latina, suo è un altro famoso gancio di cui mai ci libereremo: risale al 2003 e fa na na na na na na. Non me lo so spiegare è il titolo di questo che è ormai un classico della musica leggera e che nel 2014 ha avuto di fatto un secondo battesimo nella fiction “Braccialetti rossi”. La sillaba na in riproduzione seriale costituisce la spina dorsale dell’unico vero successo degli Opus, il gruppo austriaco che nel 1985 conquista tutta l’Europa a suon di na na na na na (Life is life). Prima di loro e su ben altri livelli, nel 1968, i Beatles forgiano un gancio più che memorabile e lo infilano in uno dei brani di punta del loro repertorio, Hey Jude: na na na na na na naaa (sì, sgoliamoci tutti insieme!). Fuori dai cori, come si fa con gli outsider di razza, merita di essere menzionato quello che considero il capolavoro assoluto degli hook: uiallalla. Si tratta di un’invenzione di Piergiorgio Benda, imbianchino veronese che mette a segno un colpaccio scrivendo La montagna, originalissimo pezzo interpretato nel 1989 nientepopodimeno che da Mina. Il testo, breve e minimalista, si sviluppa in senso ascensionale trainando una soffusa spiritualità che, tra trionfo ed estasi, culmina nell'uiallalla reiterato e poi sfumato nelle voci di Mina, Moreno Ferrara, Paola Folli e Massimiliano Pani.

In gergo si chiama gancio (dall’inglese hook) e indica una delle parti strutturali della canzone, quella che rimane in testa più facilmente. Mentre gli altri segmenti (intro, strofa, ritornello...) hanno all’interno del brano musicale una collocazione per lo più fissa, la presenza del gancio è facoltativa e dipende dalla determinazione con cui si vuole scrivere una hit di successo. Sbrigliato dalla rigidità di uno schema fisso, il gancio può coincidere sia con l’intro che con il ritornello oppure tradursi in un breve riff, comunque mantenendo la medesima fondamentale funzione di espediente strategico per fare presa sul pubblico. A volte gli hook contengono il titolo della canzone, come quel da da da (Trio, 1982) così fortunato da essere stato, anni dopo, ripescato come sigla dell’omonimo programma nostal-antologico di Rai Uno. In veste di intro, invece, qualche stagione prima (1978) il dan dabadan dabadan babadan bam bam bam bam porta ai vertici delle classifiche il brano Tu di Umberto Tozzi. Andando a ritroso, il ritornello più famoso del mondo, Volare oh oh Cantare oh oh oh oh, proprio grazie alla potenza del gancio che vi è incorporato, fa la fortuna di Domenico Modugno che con Nel blu dipinto di blu vince l’ottava edizione del Festival di Sanremo (1958). Sulla stessa vocale – ma con tono più ruvido ed evocando un coro da stadio – Ligabue impianta il gancio che a più riprese si sente in Urlando contro il cielo (1991): ooh ooh ooh ooh ooh ooh oooh oooh. Alla folla che grida dagli spalti allude, in tempi più recenti, anche Tiziano Ferro con quell’ooh ooh che funge da intro nella canzone Lo stadio (2014). Una variazione sul tema, con la tutt’altro che trascurabile aggiunta di una vocale, arriva dai Kolors di Everytime, tormentone che è sopravvissuto all’estate 2015 e che ancora primeggia nelle radio e negli spot di questo languido autunno, e solo in virtù dell’accattivante hook ideato da Stash, il leader della band: uooh oh oh (ha forato anche i vostri timpani, vero?). Tornando al cantautore di Latina, suo è un altro famoso gancio di cui mai ci libereremo: risale al 2003 e fa na na na na na na. Non me lo so spiegare è il titolo di questo che è ormai un classico della musica leggera e che nel 2014 ha avuto di fatto un secondo battesimo nella fiction “Braccialetti rossi”. La sillaba na in riproduzione seriale costituisce la spina dorsale dell’unico vero successo degli Opus, il gruppo austriaco che nel 1985 conquista tutta l’Europa a suon di na na na na na (Life is life). Prima di loro e su ben altri livelli, nel 1968, i Beatles forgiano un gancio più che memorabile e lo infilano in uno dei brani di punta del loro repertorio, Hey Jude: na na na na na na naaa (sì, sgoliamoci tutti insieme!). Fuori dai cori, come si fa con gli outsider di razza, merita di essere menzionato quello che considero il capolavoro assoluto degli hook: uiallalla. Si tratta di un’invenzione di Piergiorgio Benda, imbianchino veronese che mette a segno un colpaccio scrivendo La montagna, originalissimo pezzo interpretato nel 1989 nientepopodimeno che da Mina. Il testo, breve e minimalista, si sviluppa in senso ascensionale trainando una soffusa spiritualità che, tra trionfo ed estasi, culmina nell'uiallalla reiterato e poi sfumato nelle voci di Mina, Moreno Ferrara, Paola Folli e Massimiliano Pani..jpg)